أمجد عطري*

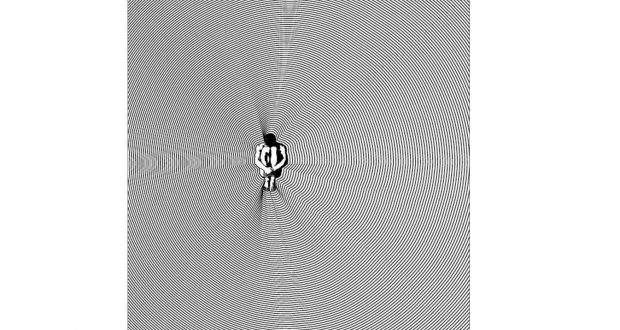

يكون الحنين عادةً بعد بعاد وفراق، أما أن تحن إلى ما هو بين يديك فهذا أمر غريب! كذلك أن تحن إلى الشقاء كما تحن إلى الرخاء! تحن إلى المرحلة، الأماكن، الأشخاص.. والإحساس المعاش سابقًا. أظن أن حنين الإنسان إلى مكان أو زمان لا يعني بالضرورة أنه يتمنى العودة إليهما.

منذ سنوات، كانت أختي الكبرى حاملاً وكان زوجها يقول لها طيلة فترة الحمل: إن كان المولود ذكرًا أم أنثى سنسميه “رياض”. اسم أخيه المفقود في ثمانينات القرن الماضي! ولكن لما ولدت بنتًا اتفقا على تسميتها “حنين”.

سأبدأ القصة من أولها:

لا أذكر بالضبط إن كنت في طفولتي الأولى قد حننت إلى الحياة الجنينية، لكني أذكر تمامًا أني -كحال أغلب الأطفال- سألت كثيرًا عن مجيئي إلى الدنيا وكيف ولماذا وأي يوم وأي ساعة… إلخ. كما أذكر أولى مشاعر الحنين في سنواتي الأولى؛ حيث خرجت من المدينة الجريحة مع عائلتي في بداية الثمانينات، وكنت ابن ثلاث سنوات وبضعة أشهر. أذكر حتى الآن بعض ملامح بيت أهلي في تلك المدينة، كأنها خيالات من منام. وقد وصفتها سابقًا لأهلي وأكدوها. أحن إلى ذلك البيت وأتمنى لو أقدر أن أعيش فيه لو فترة قصيرة.

أحن أيضًا إلى البيت الأول الذي سكنته مدة سنتين مع عائلتي في القرية البعيدة في ريف العاصمة، وكان عمري حينها من ثلاث إلى خمس سنوات! أحن إلى رفاقي الأولاد في تلك الحارة، أحن إلى صوت جارتنا الأجش التي كانت لما تزورنا تصرخ وهي داخلة من الباب: “شو نايمين؟!” فأحس حيطان البيت ترج! وأهرب من البيت لألعب مع أولادها في الحارة.

وما زلت كلما نقلت سكني من بيت إلى بيت آخر أحن إلى البيت السابق، حتى إن كان الجديد أفضل!

أذكر أني مع بداية ذهابي إلى المدرسة صرت أحن إلى حياة بلا مدرسة. وفي الأيام الأولى كنت كلما خرجنا إلى الساحة استراحة بين الدروس أهرب إلى البيت، فترسل المديرة المستخدَم ليعيدني. في المرة الأولى تمكنت من الوصول إلى البيت وجاء “أبو عبدو” ليعيدني، رفضت، فأقنعتني أختي الكبرى وذهبت معي لتوضح للمديرة أني ظننت أن الخروج انصراف وليس استراحة. في الحقيقة، كنت أعرف أنه استراحة ولكني سكتُّ موافقًا على كلام أختي لأعيد الكرَّة. في تلك الأيام، كانت تتحرك فيَّ بدايات الحنين إلى الحرية. الغريب أني في العطلة الصيفية كنت أحن إلى المدرسة!

في مراحلي الدراسية كلها كنت أحن إلى المراحل السابقة فأذهب لزيارة مدرسة تعلمت فيها، أو قاعات وحديقة الجامعة التي داومت فيها. كنت أتلذذ بالذكرى، ولكني كنت أشعر أحيانًا أني أكسر الحنين؛ فوجودي في المكان لن يعيدني إلى مرحلة سابقة بزمانها وأهلها.

ما زلت، منذ تعلمت التأريخ، أبقى لشهور أخطئ بتأريخ العام الجديد!

فكأني أظل مرتبطًا في اللاوعي بالعام الفائت. وقد حدث مررًا أن اشتريت مواد استهلاكية تنتهي صلاحيتها بعد أيام، في الوقت الذي كانت عين الحنين المسيطرة على الإدراك تُريني العام في مدة الصلاحية على أنه العام القادم!

مؤخرًا، قضيت في الأردن ثلاث سنوات ونصف تقريبًا وأنا أنوح حنينًا إلى الشام. وفي أوروبا منذ شهور أنوح حنينًا إلى الأردن والشام! وأظن أني إن ذهبت إلى القمر سأنوح حنينًا إلى الأرض! -في الواقع عندما أكون في الطائرة أشعر بحنين وأنا أنظر إلى الأرض من السماء!- المشكلة أني إن أكملت الدورة ورجعت إلى الشام، إلى أي مكان سأحن؟! آمل أن لن أحن إلى الشام / شامي.

أسهو أحيانًا عن الحنين إلى الأماكن والأشخاص، فأجدني أحن إلى الأشياء! كأن أشرب بكأس يذكِّرني بكأس آخر كنت أستخدمه سابقًا، فأشرد متأمِّلا في ذلك الكأس الغابر وأحاول استحضار نكهة الشرب به! أو أن أشمَّ رائحة عابرة فأحن إلى عطر كنت أحبه يومًا ما ولم يعد متوافرًا بين يدي. أو أن يركبني الحنين إلى مخدتي البعيدة فلا أستطيع النوم! علاقة الإنسان مع أشيائه معقَّدة قليلا، هذا حديث آخر.

لا أعرف إن كانت حالتي فردية، لكني أعرف ممن حولي أن الحنين لدي مفرط وظالم.

في الشقاء أسعى إلى الرخاء،

في الرخاء أحن إلى الشقاء!

أنا مصاب بحنين مزمِن.

*شاعر سوري